Gabriela Carmona-Castro, Yamid Antonio Orozco-Sánchez, Irene de la Concepción Perea Arango, Gabriela Sepúlveda-Jiménez y Mario Rodríguez-Monroy.

La Dra. Carmona Castro es Ingeniera Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, con estudios de Maestría y Doctorado en el Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM. Fue supervisora de control de calidad en la compañía PepsiCo y en la empresa Degasa-Amdex. Su línea de investigación es la producción de compuestos bioactivos derivados de plantas medicinales endémicas de México. Realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI-IPN). Es Investigadora Nacional Nivel I.

El Maestro Orozco-Sánchez es Biotecnólogo de la Institución Universitaria el Colegio Mayor de Antioquia, Colombia, con estudios de Maestría en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos. Actualmente estudia el Doctorado en Ciencias Conservación del Patrimonio Paisajístico en el CEPROBI-IPN.

La Dra. Perea Arango es Bióloga, por la Universidad de Antioquia, Colombia. Realizó su Maestría en Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia y el Doctorado en Ciencias con especialidad en Biotecnología de Plantas en el CINVESTAV. Realizó estancias posdoctorales en el Centro de Educación e Investigación Tropical (Universidad de la Florida) y en el Departamento de Ciencias Vegetales (Universidad de Dakota del Sur), Estados Unidos. Es investigadora Nacional Nivel I. Es profesora de tiempo completo en el CEIB-UAEM y participa en los programas de Maestría en Biotecnología y Doctorado en Ciencias Naturales de la UAEM. Su área de investigación es la conservación y aprovechamiento biotecnológico de las plantas medicinales mexicanas.

La Dra. Sepúlveda Jiménez es Bióloga, con estudios de Maestría en Ciencias Químicas y Doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM. Es investigadora Nacional Nivel I. Es profesora de tiempo completo en el CEPROBI-IPN y participa en los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades, y es la Coordinadora del Programa de Maestría. Su área de estudio es la interacción entre las plantas y los microorganismos.

El Dr. Rodríguez Monroy es Biólogo, con estudios de Maestría y Doctorado en Biotecnología en el CINVESTAV y en la UNAM, respectivamente. Es investigador Nacional Nivel III y miembro de la Academia de la Ciencias de Morelos. Es profesor de tiempo completo en el CEPROBI-IPN y participa en los Programas de Maestría y Doctorado en Desarrollo de Productos Bióticos. Su área de estudio es la Biotecnología y en particular el empleo de biorreactores.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

El toronjil (Agastache mexicana), una planta medicinal ancestral

El uso de las plantas medicinales para tratar diversos padecimientos de la salud en la población mexicana, es una herencia de nuestras culturas prehispánicas, que sigue presente en nuestra población. El conocimiento y utilización de las plantas medicinales mexicanas está registrado en el Códice de la Cruz-Badiano o Códice Martín de la Cruz (1). La familia Lamiaceae documentada en el Códice, incluye varias plantas aromáticas con uso medicinal, como el orégano, la menta, la salvia, el epazote y las plantas del género Agastache (2). Muchas de estas plantas se encuentran de forma silvestre en los diversos ecosistemas de México, desde las montañas hasta las selvas y los desiertos. Por su abundancia y diversidad las plantas son accesibles para las comunidades locales, quienes emplean sus hojas, flores y raíces. Además, de las plantas se extraen aceites esenciales que se utilizan para aliviar dolencias, calmar malestares y fortalecer la salud de manera natural. En el caso del toronjil (Agastache mexicana) es una planta endémica de México que se utiliza para tratar problemas digestivos, dolor de estómago, quitar tristeza, “aliviar el susto” y corregir trastornos del sueño. La comunidad científica ha confirmado que el toronjil posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, vasorrelajantes y antimicrobianas. Estas propiedades farmacológicas son la principal motivación para el aprovechamiento del toronjil en el desarrollo de productos por la industria farmacéutica y cosmética (3). En la industria farmacéutica, el toronjil es utilizado para el tratamiento de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En la cosmética, los extractos del toronjil se usan en la fabricación de productos para el cuidado de la piel, aprovechando sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, para promover una piel sana y radiante. Estas industrias tienen un interés creciente en los compuestos bioactivos que produce el toronjil, lo que ha dado lugar a la generación de empresas como Provital®, Vidalforce®, Freshly®, Marant® entre otras, que ya comercializan sus extractos.

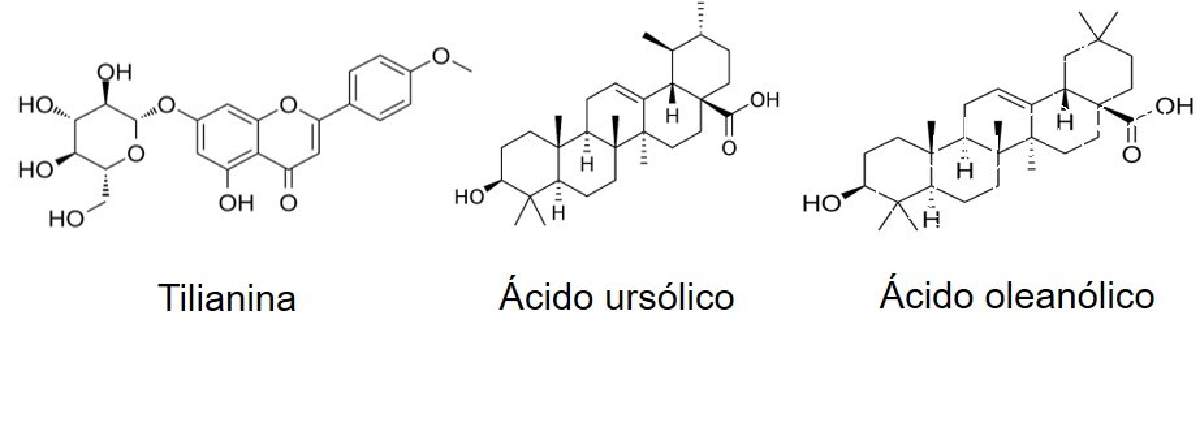

La actividad biológica se debe a la presencia de distintos metabolitos especializados como son los flavonoides, ácidos fenólicos y lignanos. Algunos de ellos son: metil eugenol, pulegona, mentona, isomentona, estragol, derivados del ácido caféico, ácido rosmarínico, apigenina, acacetina y tilianina, ácido ursólico y ácido oleanólico (4).

A pesar de que el toronjil es una especie con alta demanda, son pocos los productores y distribuidores que atienden la demanda de la planta. La propagación de la planta se realiza principalmente de forma asexual, por medio de estacas, ya que las semillas que se obtienen por reproducción sexual son difíciles de germinar. Una alternativa sustentable para multiplicar a la planta y para obtener el material vegetal con los compuestos activos de interés sería la multiplicación masiva de la planta por medio de la técnica de cultivo de tejidos vegetales, con el uso de biorreactores (5). El desarrollo de un bioproceso para la producción del toronjil por vía biotecnológica disminuye el impacto negativo de una colecta excesiva en poblaciones silvestres y favorece el objetivo 15 de la Organización de las Naciones Unidas, que corresponde a “vida de ecosistemas terrestres” y establece el compromiso para conservar la vida de ecosistemas terrestres, detener e invertir la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad (6).

Propagación masiva por cultivo de tejidos vegetales del toronjil

La micropropagación del toronjil se realiza mediante el cultivo de tejidos in vitro. Esta técnica se basa en el principio de la totipotencialidad de la célula vegetal, que establece que una célula vegetal contiene la información genética y la capacidad para generar una planta nueva, idéntica a la de la planta madre. En la figura 1, se ilustra el procedimiento establecido en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI-IPN) en colaboración con el Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM para micropropagar a las plantas de toronjil.

Figura 1. Micropropagación de toronjil (Agastache mexicana) realizada el CEPROBI IPN y en el CEIB de la UAEM. A partir de plantas crecidas en vivero o de semillas germinadas se obtienen explantes que se tratan con reguladores de crecimiento. Posteriormente, se multiplican plantas con raíces, las cuales se aclimatan a condiciones ex vitro.

Para iniciar los cultivos in vitro, se obtienen pequeños fragmentos de tejidos de la planta madre, que pueden ser de hojas, tallos y raíces, y que provienen de semillas germinadas in vitro o de plantas donadoras cultivadas en viveros. Estos fragmentos de tejido son los explantes, que se deben de obtener de tejidos jóvenes, pues son los que tienen las células meristemáticas, que no se han diferenciado aún para formar un tejido. Cuando a los explantes se les aplica reguladores de crecimiento vegetal, se induce la diferenciación de los tejidos, generando brotes y/o raíces, en un proceso que se conoce como organogénesis directa. De esta forma, es posible obtener decenas o centenares de plantas micropropagadas en frascos de cultivo. Para ello, se usan medios de cultivo ricos en los nutrimentos que necesita la planta, solidificados con sustancias gelificantes, por lo que a este tipo de cultivos se les conoce como cultivos de plantas en medios semisólidos. Durante el cultivo de las plantas in vitro, los cultivos se colocan en cámaras de incubación, donde se controla la temperatura y luz; crecen bajo condiciones de humedad muy altas, por lo que se requiere que las plantas pasen por un proceso de aclimatación para su desarrollo en vivero o campo.

Las ventajas de micropropagar las plantas de toronjil por estas técnicas biotecnológicas son: las plantas están libres de enfermedades y se producen en laboratorio o viveros durante todo el año, con un ahorro en los costos de producción, y las plantas micropropagadas contienen los metabolitos de interés medicinal. En las plantas de toronjil micropropagadas se ha identificado la presencia de tilianina, ácido ursólico y ácido oleanólico (Figura 2), que son los principales metabolitos especializados y a los cuales se les atribuyen las propiedades medicinales del toronjil.

Figura 2. Estructura química de compuestos bioactivos mayoritarios presentes en los cultivos in vitro de A. mexicana (5).

No obstante, en la micropropagación de las plantas de toronjil en sistemas con los frascos cerrados, es una limitante el espacio para la multiplicación de las plantas y además, se genera una condición de alta humedad, que alarga el período de aclimatación para que la planta se desarrolle en condiciones ex vitro, como son los viveros.

La micropropagación de plantas de toronjil en biorreactores, un salto cuántico en la producción de plantas

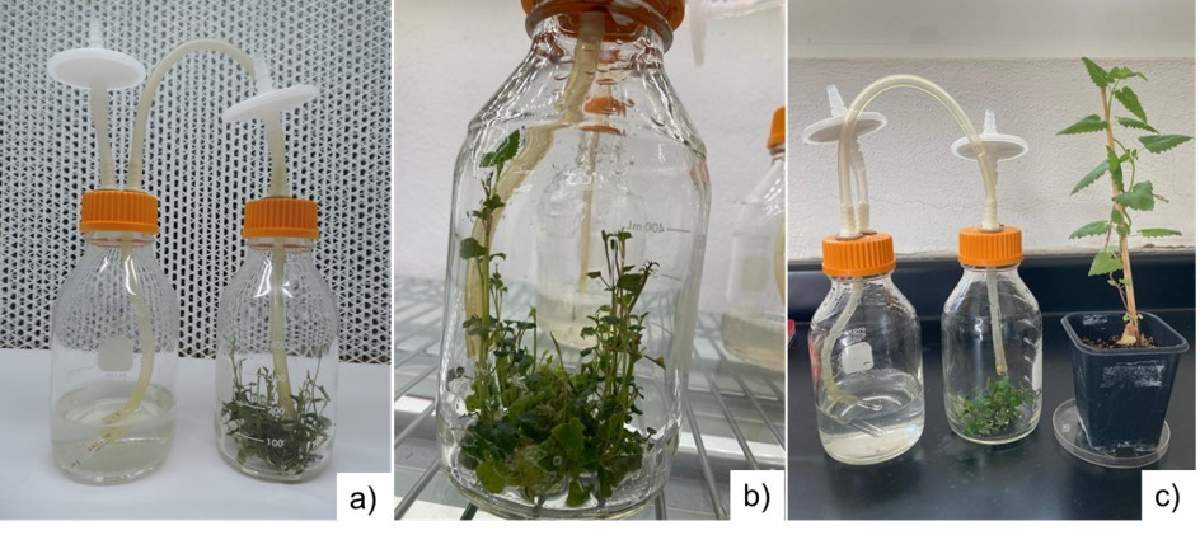

Los biorreactores de inmersión temporal representan una innovación significativa en la micropropagación de las plantas de toronjil. En el CEPROBI, el biorreactor de inmersión temporal que se diseñó para la propagación de plantas de toronjil consta de dos frascos: el frasco de cultivo de las plantas, que es el contenedor donde se colocan las plantas y el contenedor de reservorio de cultivo, que es el frasco donde se mantiene el medio de cultivo. Ambos frascos están comunicados por medio de mangueras. El éxito de este método depende de varios factores como la cantidad de medio agregado y la obtención de plantas no hiperhidratadas. Para lograr este equilibrio, se requiere la implementación de válvulas solenoides y un temporizador que regula la presión generada por un compresor y el tiempo que las plantas son bañadas con el medio de cultivo.

En la figura 3, se presentan imágenes representativas de los cultivos de plantas de toronjil crecidas en el biorreactor de inmersión temporal.

Figura 3. Biorreactor de inmersión temporal para la micropropagación de plantas de toronjil (Agastache mexicana subs. mexicana. a) Frasco de cultivo y frasco reservorio de medio de cultivo, interconectados por una manguera, b) Plantas de toronjil cultivadas durante 3 semanas en biorreactor de inmersión temporal, c) Planta de toronjil cultivada en biorreactor y aclimatada ex vitro.

Las plantas son alimentadas con el medio de cultivo de forma controlada con cierta periodicidad a través de una corriente de aire y durante un tiempo limitado. Esto permite que las plantas, al estar en contacto con el medio de cultivo líquido, asimilen los nutrientes necesarios, incluido el oxígeno, además de eliminarse gases de desecho de la planta como el bióxido de carbono y el etileno. Esta condición es semejante a la que encuentran las plantas bajo condiciones ex vitro, es decir, como si las plantas se regaran periódicamente. Este sistema permite que la tasa de multiplicación mejore y que el tiempo de micropropagación de las plantas se acorte, en comparación a cuando se utilizan cultivos en frascos estáticos.

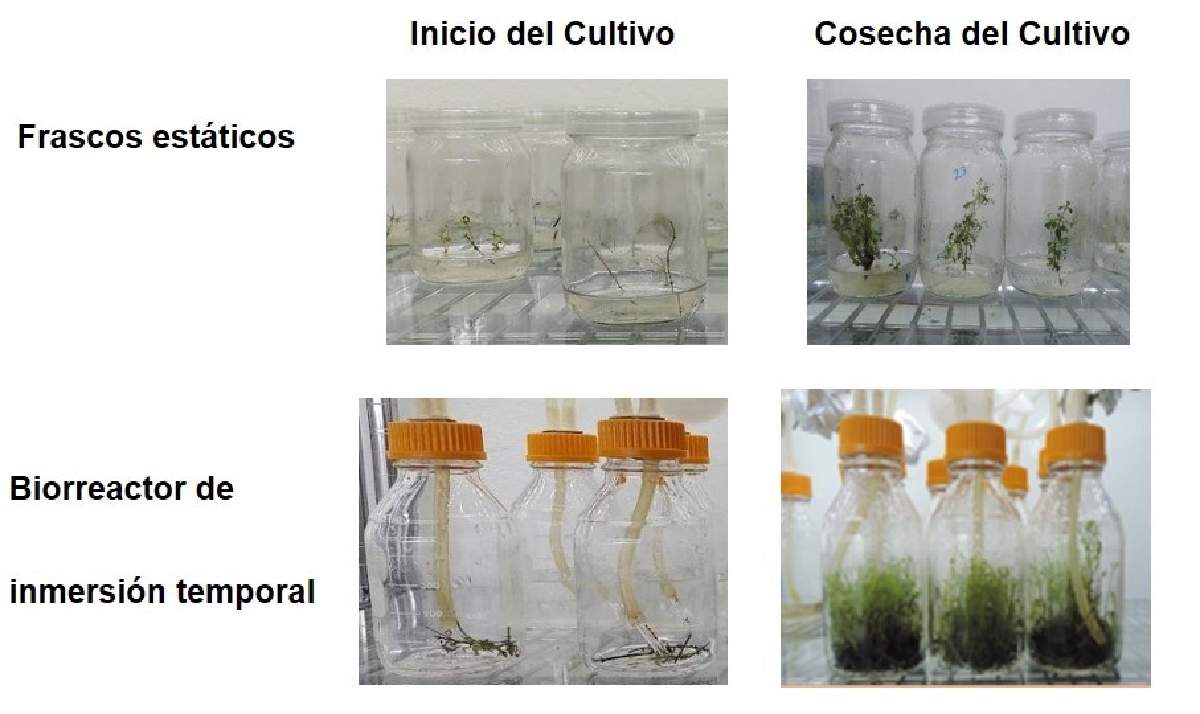

La figura 4 proporciona un comparativo del sistema de micropropagación de las plantas de toronjil cultivadas en frascos de cultivo estáticos y en el sistema de biorreactor de inmersión temporal.

Figura 4. Micropropagación de plantas de toronjil (A. mexicana) en frascos de cultivo estáticos y en biorreactor de inmersión temporal en los laboratorios del CEPROBI-IPN.

Comparación de la propagación de A. mexicana por esquejes, semillas y por cultivo in vitro

Los métodos propagación de A. mexicana por esquejes o semillas requieren menor infraestructura e inversión que el método que hemos desarrollado en laboratorio. Aunque la inversión para instalar un laboratorio para la micropropagación de plantas es elevada, se pueden generar hasta diez veces más plántulas en el mismo periodo de tiempo, en menor espacio, reduciendo el tiempo de producción y mejorando la uniformidad de las plantas. El método de multiplicación in vitro asegura una propagación de plantas libres de enfermedades, mientras que en la propagación tradicional pueden producirse plantas enfermas con bacterias o virus (7).

Desafíos y soluciones para la implementación de Biorreactores de Inmersión temporal para pequeños productores de A. mexicana

Reducción de costos a través de diseños alternativos. Los biorreactores tipo BIT requieren una inversión en equipamiento especializado, los medios de cultivo y la electricidad pueden incrementar los costos, sin embargo, el uso de materiales reciclados y de bajo costo puede hacerlos más accesibles. Para garantizar un suministro eléctrico estable, se pueden explorar soluciones como paneles solares o generadores de energía de bajo consumo. Además, el desarrollo de sistemas modulares permite un crecimiento gradual, según los recursos disponibles, junto con diseños que requieren menos electricidad, así como la optimización de los ciclos de inmersión de los biorreactores.

Programas de capacitación y transferencia tecnológica. El manejo de BIT requiere conocimientos de cultivo in vitro, control de parámetros físicos y químicos, así como la transferencia de plántulas al campo, para ello se pueden organizar talleres prácticos presenciales y en línea, para formar a los productores en el manejo de este sistema que permita el cultivo de A. mexicana. La capacitación en buenas prácticas de cultivo in vitro y endurecimiento de plántulas es clave para el éxito de este tipo de sistemas.

Modelos de cooperativas o redes de productores de A. mexicana a nivel local. Los pequeños productores en el estado de Morelos, pueden obtener grandes ventajas al unirse en cooperativas ya que pueden compartir costos y recursos, esto permite el acceso a insumos, donde la compra conjunta de equipos y la comercialización de plántulas de A. mexicana a mayor escala resulta más accesible.

Conclusiones

El toronjil (Agastache mexicana) es una planta que combina una rica tradición medicinal con un futuro científico prometedor. Los estudios científicos y el interés comercial de esta especie destacan su potencial en la medicina moderna y en la industria cosmética. La micropropagación y los biorreactores de inmersión temporal han revolucionado la producción de esta planta, haciendo posible su aprovechamiento sustentable para la producción del toronjil que disminuye el impacto negativo de una colecta excesiva en poblaciones silvestres y favorece el objetivo 15 de la Organización de las Naciones Unidas, que corresponde a “vida de ecosistemas terrestres” y establece el compromiso para conservar la vida de especies silvestres, detener e invertir la degradación de las tierras así como la pérdida de biodiversidad.

En general, los sistemas de inmersión temporal tipo BIT, pueden presentar desafíos para pequeños productores de A. mexicana, sin embargo, su implementación es factible especialmente si se combinan con estrategias de reducción de costos, capacitación técnica y aprovechamiento de energías alternativas además de modelos de cooperación. Con el apoyo adecuado pueden convertirse en una herramienta clave para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la producción de plantas a pequeña escala que permiten el aprovechamiento y la comercialización de A. mexicana.

Referencias

- Códice de la Cruz-Badiano o Códice Martín de la Cruz. Disponible en https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/codice%3A851#page/23/mode/2up.

- Martínez-Gordillo, M., Bedolla-García, B., Cornejo-Tenorio, G., Fragoso-Martínez, I., García-Peña, M. D. R., González-Gallegos, J. G., Lara-Cabrera, S. I., y Zamudio, S. (2017). Lamiaceae de México. Botanical Sciences, 95(4), 780–806. https://doi.org/10.17129/botsci.1871

- Santillán-Ramírez, Magali A., López-Villafranco, Ma. Edith, Aguilar-Rodríguez, Silvia, & Aguilar-Contreras, Abigail. (2008). Estudio etnobotánico, arquitectura foliar y anatomía vegetativa de Agastache mexicana mexicana y A. mexicana ssp. xolocotziana. Revista mexicana de biodiversidad, 79(2), 513-524. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-34532008000200024&lng=es&tlng=es.

- Nechita, M. A., Toiu, A., Benedec, D., Hanganu, D., Lelciu, I., Oniga, O., Nechita V. and Oniga, I. (2023). Agastache species: a comprehensive review on phytochemical composition and therapeutic properties. Plants, 12(16), 2937.

- Carmona-Castro, G., Estrada-Soto, S., Arellano-García, J., Arias-Duran, L., Valencia-Díaz, S., & Perea-Arango, I. (2019). High accumulation of tilianin in in-vitro cultures of Agastache mexicana and its potential vasorelaxant action. Molecular Biology Reports, 46, 1107-1115. https://doi.org/10.1007/s11033-018-4570-4

- Organización de las Naciones Unidad. 2015. Agenda para el desarrollo sostenible 2030. Consultado 24 de febrero 2025. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

- Copetta, A., Mussano, P., Devi, P., Lanteri, A., Cassetti, A., Mascarello, C., Bisio, A. & Ruffoni, B. (2023). In vitro micropropagation, rooting and acclimatization of two Agastache species ( aurantiaca and A. mexicana). Horticulturae, 9(10), 1065. https://doi.org/10.3390/horticulturae9101065.

- Cruz, M. A. G., Arana-Coronado, J. J., Arellano-Ostoa, G., Omaña-Silvestre, J. M., & García-Sánchez, R. C. 2024. Efficiency-cost, micropropagation, bioreactors, temporary immersion systems. Agro Productividad. https://doi.org/10.32854/agrop.v17i17.2650

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.