"Este deporte le ha dado muchas razones para vivir”

Aurora era una niña menudita, flaquita. De entre los juegos prefería aquellos donde tenía que usar la fuerza física, a los tradicionales.

En la casa, los libreros estaban en la sala, y dispusimos los entrepaños de abajo para que Fernanda y Aurora pudieran coger cualquier libro, abrirlo y dejarlo en su lugar.

A ella le gustaba un libro pequeño, llamado Pipo, para niños de cinco años de edad en adelante, que comenzaban a aprender el nombre y la pronunciación de las letras. Siempre lo abría, y para que su hermana menor no lo tomara, lo ponía en un entrepaño inalcanzable.

No sabía leer, pero le gustaba que yo se lo leyera.

Pasaron los meses y una vez la vi con el libro abierto, sentada en el sofá, pronunciando la frase que veía en el libro; yo supuse que se había aprendido de memoria esas palabras, pero cuando me acerqué vi que ponía el dedito en la frase y lo recorría, pronunciándola. Me acerqué intrigado y me dije ¡ah, chingá! A ver, qué dice aquí, y le puse mi dedo en una palabra. Ella, con dificultad, la pronunció.

¡Mi vida, ya sabes leer!, grité, y ella se asustó.

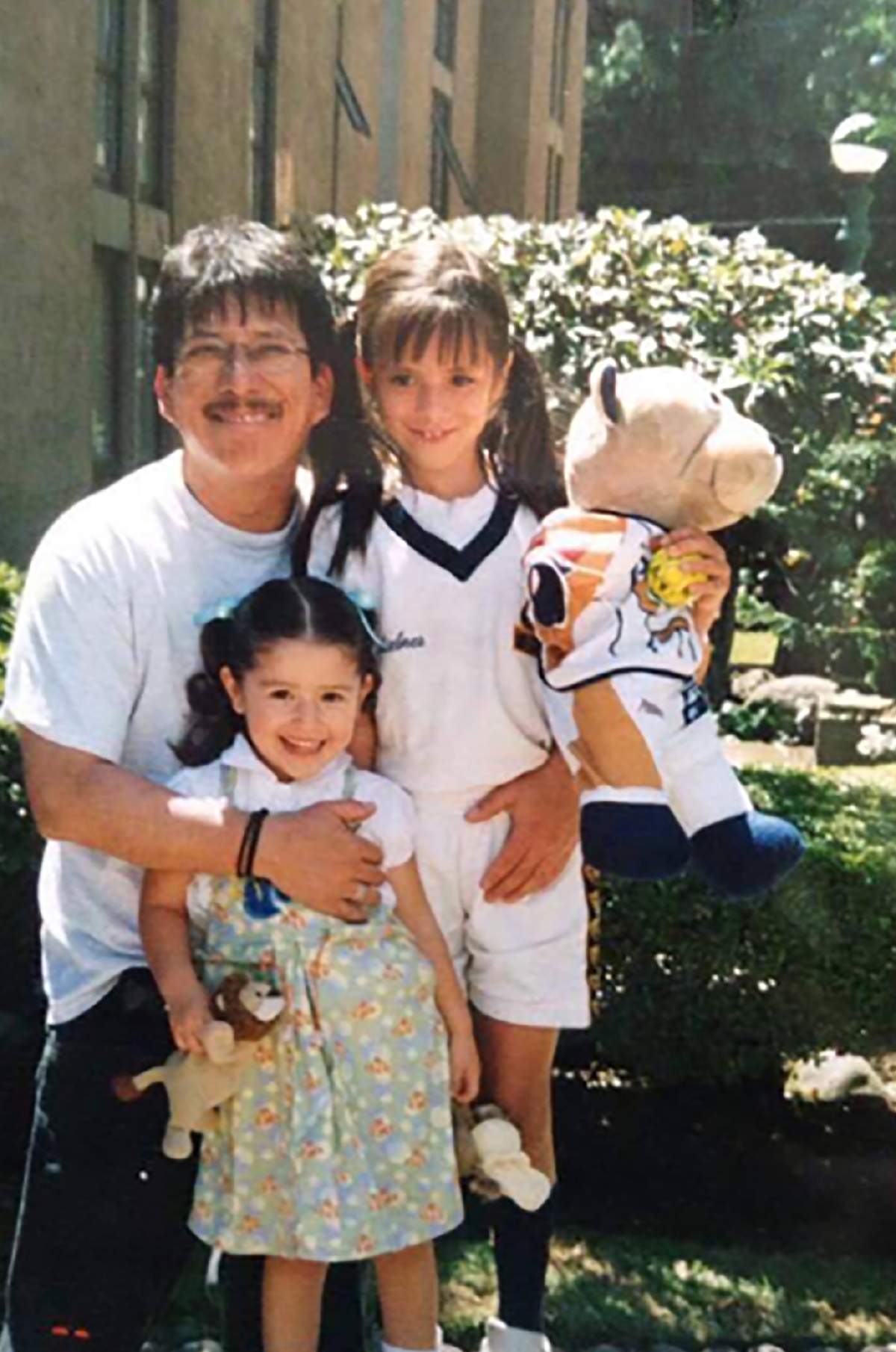

Como a los seis o siete años de edad, Aurora comenzó a acompañar a una pareja de niños, a quienes sus papás llamaban Los Morusos, al Club Deportivo Pumitas, ubicado en la parte trasera del Estadio Olímpico México 68, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. La niña y el niño jugaban en el club.

Un día, la mamá de Aurora me dijo que la niña quería entrar a jugar futbol, así que fuimos, la inscribimos y le dieron su uniforme: camisa y short, y al siguiente sábado debutó.

Nos dijeron que entrenaban los miércoles. Yo no podía ir a los entrenamientos, porque trabajaba y salía tarde, pero sí podía ir los sábados a los partidos.

A esa edad, los equipos eran mixtos y había una chica que monitoreaba a cada grupo formado por siete pequeños.

A mí me gustó mucho la idea, porque desde que tenía esa edad también comencé a jugar futbol en el barrio, como todos los niños que vivían ahí. Las calles eran de tierra, éramos como 15 chamacos y jugábamos todos los días con pelotas de hule.

Los primeros partidos eran un desorden. El árbitro ponía un balón en medio del campo y 12 niños y niñas iba tras de él sin ningún orden.

Casi todas las que llevaban a sus hijos a jugar eran mamás. Por ahí reconocimos a Carmen Aristegui, con su niño güerito.

Ver al montón de niños y niñas como pollitos detrás del balón o como pececitos escapando del pez grande era desesperante. A las mamás eso les gustaba o no les importaba.

Yo, desde fuera del campo, le daba instrucciones a Aurora, pero no obedecía, iba con los demás. El lema del club era “Convivir más que competir”, afirmación que me costaba entender, sobre todo porque cuando yo jugaba futbol ayudaba a entrenar a un grupo de niños y los pequeños eran muy competitivos.

Entre el aparente desorden, Aurora, menudita, flaquita y sin el hábito de competir, era constantemente rechazada, le pegaban, la empujaban y caía. Me veía, se levantaba y continuaba detrás de la pelota, como todos los niños. Había veces que no tocaba el balón.

Se comenzó a desesperar y en algunas ocasiones le dijo a su mamá que ya no quería ir a jugar.

Poco a poco, los niños comenzaron a entender las reglas y las posiciones, y en algunos meses en los partidos se veía cierto orden.

Había, desde luego, chicos que tenían más facultades para ese deporte, y se ganaban posiciones en la media y en la delantera. A Aurora la mandaron a la defensa y desde ahí, a veces, le podía pegar al balón y me miraba para que le diera mi aprobación, yo le hacía señas de que iba bien. Pero la mayoría de las veces, los delanteros del equipo contrario la burlaban con pases o la driblaban sin ningún problema o la empujaban y caía, para después levantarse. Las golizas al equipo eran bárbaras.

Yo me desesperé y le dije a Aurora que comenzaríamos a entrenar, para que no la lastimaran tanto.

En el estacionamiento del edificio de la casa le enseñé cómo usar su cuerpo al disputar un balón con los delanteros, también supo que no debía cerrar los ojos cuando el balón iba directo hacia ella en el aire, y a sacar el esférico a como diera lugar del área chica para evitar goles.

La niña escuchaba atentamente y practicaba, repetía, volvía a intentarlo.

En los juegos, esos pequeños consejos le funcionaron muy bien y sintió que podía con la posición en la defensa.

Durante el primer año, Aurora se convirtió en una defensa central impasable. No salía de su área grande, pateaba la pelota lo más lejos que podía, incluso fuera de la cancha porque lo importante era evitar el gol.

“No hay portero. Sólo estás tú protegiendo el marco”, le decía y ella entendió muy bien.

Al año siguiente, Aurora me dijo que quería meter goles y quería estar a la mitad. Le pedimos a la monitora que la adelantara y ella nos hizo caso, con la idea de “convivir más que competir”.

Hablé con la niña sobre esa posición, sus responsabilidades, sus capacidades. Aurora sólo sabía pegarle al balón a donde cayera, meter el cuerpo para disputar la pelota, no cerrar los ojos; algunas veces cabeceó uno que otro balón y le gustó evitar goles seguros.

Le dije que tendríamos que prepararnos para pedir esa posición.

Algunas veces fui a los entrenamientos entre semana, en los campos de Pumitas, y gran parte de ellos era de juego. Para la posición que quería Aurora necesitaba más actividades.

Nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a entrenar los domingos, temprano.

Íbamos a una cancha de básquet cerca de la casa. Comenzábamos a calentar trotando alrededor de la cancha, haciendo ejercicios para las articulaciones.

Después venía la teoría: el balón, los cuatro puntos de contacto, la posición del pie de apoyo y el golpeo, sus intensidades, las partes del pie.

Luego el control de la pelota, su conducción, bajar el balón con el pecho, con el pie, con la pierna; matarlo, tenerlo, controlarlo, mirar hacia adelante y servirla al delantero que tuviera más posibilidades de recibir, avanzar y disparar. O de plano, avanzar y disparar de larga y media distancia.

Cabecear el balón con la frente y dirigirla. Golpear el balón de aire.

Con frecuencia le ponía en el tobillo derecho unas pesas de postas para obligarla a usar su extremidad izquierda. Aurora lograba atravesar con el balón el centro de una llanta tres veces seguidas con la izquierda y repetía con la derecha.

Su disparo era muy potente y su colocación precisa. Algunas veces la obligué a jugar sin tocar el balón con el pie derecho. Al principio no podía, se frustraba, pero poco a poco fue dominando su cuerpo y el esférico, el espacio, hasta que tuvo la misma habilidad con las dos extremidades.

Nosotros no íbamos a jugar en la pequeña cancha, íbamos a entrenar, muy serios. Nada de que hija y papá. Sólo estábamos la alumna y el instructor.

Entrenamos mucho, y en cada juego, Aurora veía como sus habilidades crecían.

Incluso, la niña obtuvo el campeonato de goleo individual en equipo mixto, con 170 goles en una temporada.

Alguna vez que por enfermedades de la garganta o gripa, Aurora no pudo llegar, se quedaba en casa llorando porque no había podido ir a jugar con su equipo a Pumitas.

Pasaron uno, dos, tres años y la niña se volvió el centro de atracción en los partidos. Driblar, disparar de larga distancia, cabecear era para los niños, pero Aurora desarrolló una habilidad inusual. Algunas veces llegaban a visitar a los chicos y chicas, los jugadores profesionales de primera división de los Pumas, y aquello era una fiesta.

Una vez, Bernal, el portero de los Pumas, fue a ver a Aurora. El partido estaba por acabar y los niños corrieron abrazarlo y a pedirle su autógrafo, Bernal accedió, y puso su firma en los cuadernos de los pequeños, y llamó a Aurora, le dijo que jugaba muy bien y le puso la mano en la cabeza.

Los dos ya se conocían. Algunas ocasiones, al inicio de los partidos, el equipo salía a presentarse en el Estadio Olímpico México 68, Casa de los Pumas, de la mano de los pequeños, y Aurora salió con ellos una o dos veces.

Por cierto, no nos perdíamos un solo partido de nuestro equipo favorito cada domingo. Cada quince días teníamos boletos de cortesía y nos íbamos al palomar a echarle porras a los Pumas, vestidos con nuestra playera oficial.

Aurora se emocionaba y muchas veces salió llorando cuando nuestro equipo perdía.

Para consolarnos nos íbamos a comer tacos de barbacoa y consomé a un puesto que se instalaba cerca del puente, los sábados y domingos. Por cierto, los sábados, después de los partidos de Aurora, nos íbamos a comer allí. A los dueños les impresionaba que la niña comiera dos tacos grandes y hasta tres, y dos consomés en cada sentada.

En esa época vivíamos en San Jerónimo, cerca de Plaza Loreto.

Aurora siguió jugando futbol en la primaria, en la secundaria nos mudamos a vivir a Cuernavaca y entró a un colegio Loyola, en donde ganaron varios campeonatos, dirigidos por el ex jugador del Toluca, Wagner Rocha Francisco.

Ella siguió jugando en los niveles donde participaba, haciendo goles o evitándolos, ya que por un tiempo en que estuvo lesionada de la rodilla jugó como portera. Llegó a medir un metro setenta de estatura.

Aurora se destrozó los ligamentos de la rodilla derecha y en el año 2015 fue operada varias veces, hasta que en 2017 la dieron de alta.

Pensamos que ya jamás iba a volver a tocar un balón, pero al poco tiempo comenzó a jugar futbol llanero y en la portería.

Estuvo en varios representativos y en pre profesional, en ligas comerciales, pero pagaban muy poco y debían concentrarse por varios días, esto a ella no le convenía, porque estudiaba y su mamá le exigía que acabara una carrera.

Jugó mucho tiempo en ligas independientes, en donde le pagaban por cada partido.

Hace algunos años se mudó a Puerto Escondido, Oaxaca; allá encontró una liga en donde se integró y continúa jugando.

El futbol la ha llevado por muchos triunfos, y cuando su situación parece insoportable, este deporte le ha dado muchas razones para vivir.

Esto se lo cuento a Don Cucurucho, que tiene casi tres años de edad. Seguramente lo va a leer con gusto cuando sepa. Me hubiera gustado que mi padre me contara cómo era yo y mi familia, cuando éramos chiquitos.