Jojutla. La noche del lunes 31 de julio del año 2000, fue lanzado por Radio UAEM, el programa “El Coleccionista: obras maestras de la música en finas ejecuciones”.

Es el programa más antiguo de Radio UAEM, y desde su primera entrega fue transmitido en vivo, de lunes a viernes, de 21:30 a 24 horas. Poco después fue colocado en horario matutino y, con algunas variaciones a lo largo de los años.

Hace unos días, se redujo el horario de programación de El coleccionista de cuatro a dos horas, aunque se sabe que tenían planes para dejarlo en una hora únicamente.

¿Por qué son importantes las tres horas? En principio, porque las obras maestras de la música son amplias en cuanto a duración se refiere. Por ejemplo, hay una sección del programa llamada "Como en la sala de conciertos". En ella se trata de recrear día a día un programa sinfónico. Es decir, acercamos al auditorio a las salas de conciertos y les presentamos la música que allí podrían disfrutar: una obertura, un concierto con solista y una sinfonía. Simplemente, la Novena sinfonía de Beethoven, la llamada "Coral", tiene una extensión de cerca de 80 minutos en la lectura de los grandes directores. Hoy, con 120 minutos no se puede tener música antigua, música de cámara, música para piano solo (que existe en cantidades asombrosamente grandes), música vocal (sacra, profana, canciones, ópera), música mexicana, música creada por mujeres (en esta época en la que se ha vuelto una necesidad reconocer el trabajo femenino en todas las disciplinas), grabaciones históricas, música del cine (porque hay grandes compositores que trabajaron para esta industria a la par que para la sala de conciertos y merecen el reconocimiento por su música, misma que encaja perfectamente en el ámbito clásico) y las entrevistas a incipientes y experimentados músicos locales e internacionales que anuncian sus recitales y muchas veces comparten sus impresiones sobre la música programada en El Coleccionista.

El recorte se ejecutó de manera autoritaria, sin hacer análisis de la audiencia, sin reunir a los productores para recibir propuestas u opiniones, sin tomar en cuenta que El Coleccionista es un programa especializado y respaldado por un gran número de oyentes de todas las edades.

Cuando estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, vivía en la calle Tajín 300, de la colonia Narvarte, muy cerca de la estación del metro Etiopía.

Era una pensión para estudiantes, administrada por dos mujeres mayores, originarias de Tapachula, Chiapas y de familias cafetaleras alemanas, a las que les decíamos “señoritas”.

Éramos cerca de doce pensionados, ocho chiapanecos y los demás de otras ciudades de provincia.

Yo compartía habitación con Sergio, oriundo de Tuxtla Chico, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien tenía un radio de bulbos, al que cariñosamente le llamábamos Don Porfirio (por Porfirio Díaz). Era de madera, tenía unas teclas color hueso para sintonizar las estaciones, estaba colocado entre nuestras camas, sobre una mesa.

Sergio y yo nos la pasábamos estudiando. Pero en la noche descansábamos y nos tendíamos en grandes pláticas o poníamos estaciones en donde pasaban música de los años setenta y ochenta.

El viernes para sábado y el sábado, yo me iba al cine o a los teatros o exposiciones, pero por la tarde regresaba a la pensión y platicábamos o cantábamos canciones con mi guitarra, nos hacíamos llamar Los Renacuajos del Soconusco.

Muchas veces llegamos a sintonizar en Don Porfirio estaciones de Rusia o de Cuba o de otros países, después de que le fabricamos una antena con alambre de cobre para que tuviera más alcance.

Teníamos varios programas nocturnos favoritos, uno era La hora de los adoloridos. Los radioescuchas hablaban por teléfono para pedir canciones favoritas y contar sus penas.

En la estación que pasaba música de los setenta y ochenta, hacían concursos “Adivina y gana”. Los radioescuchas hablaban por teléfono y el locutor le daba opciones, letra o música, el concursante debía adivinar tres canciones seguidas, para obtener un premio: gorras, lapiceros, etcétera, con una que fallara se quedaba sin derecho a seguir. Había concursos especiales de tres etapas, y participantes que sabían mucho y ganaban buenos premios.

A Sergio le sorprendía que yo adivinara muy rápido las canciones. “Deberías llamar, me decía”

En ese tiempo yo no trabajaba, mi padre me mandaba dinero para pagar la pensión, que incluía desayuno, comida y cena, el espacio “amueblado” y la lavada de ropa.

El dinero para mis libros, pasajes, para comer algo en la escuela y para otras cosas yo me lo ganaba haciendo varias actividades.

Hacía resúmenes a mano, en hojas blancas tamaño oficio, y una compañera de materias, Carmen Pichardo Anaya (RIP), le sacaba copias fotostáticas y las vendía, ese dinero me lo entregaba. También organizaba pequeños grupos y me pedía que yo regularizara en algunas materias a mis compañeros. Elegíamos algún salón vacío y ahí, con dos o tres horas, quedaban al tiro. Yo nunca cobre esa asesoría, Carmen sí, y me daba mi dinerito.

En los exámenes apartaba mi asiento y con dos más atrás de mí y dos a los lados. Yo nomás dejaba copiar a las cuatro personas, Carmen se sentaba a mi derecha. Al día siguiente me daba dinero por la copia.

Nuca me perdí una muestra de cine en la Cineteca Nacional.

Éramos estudiantes pobres, y algunos diciembres no pudimos ir a nuestra tierra por falta de dinero.

Una de esas ocasiones, a uno de mis compañeros pensionados se le ocurrió que yo podía concursar en “adivina y gana”, el premio era un arcón navideño, consistente en una canasta gigantesca con botellas de vino, sidra, latas de atún, sardinas, y muchas cosas para celebrar la navidad.

Entonces, salimos a la esquina de la calle, rumbo al teléfono público que usábamos para llamar por larga distancia automática a nuestra familia en Chiapas. Llevábamos varias monedas y esperando que no hubiera muchas personas, porque cada semana, nos llegábamos a juntar hasta diez estudiantes ahí, haciendo cola para hablar con nuestros familiares, y nos enterábamos de todo: triunfos, derrotas, nacimientos, muertes, puteadas, felicitaciones.

La caseta de teléfono estaba libre. Llegamos y marcamos, mi amigo de pensión tenía el montó de monedas.

Después de varios intentos me contestó una señorita y le dije que quería participar en adivina y gana, me esperé un poco y enseguida me pasó con el locutor.

En la primera ronda me lo chingué con la letra de las canciones. Me gané una gorra y un lapicero, el conductor preguntó si me quedaba con mis premios o pasaba a la siguiente y pasé. Le adiviné tres canciones en los primeros tonos, me gané una caja de botella de tequila y unas latas de atún, pasé a la siguiente ronda.

Yo sabía que iba a estar complicado porque el premio estaba muy grandes, pero me arriesgué, sin saber que el conductor me iba a poner trampas.

Me puso la canción y cuando yo iba a contestar, me preguntó, sin advertencia alguna, quien era el intérprete. Yo le contesté acertadamente, luego me puso otra canción y cuando iba a responder el intérprete, me preguntó quién había compuesto la pieza, yo también le respondí bien, y ya en la última canción, el pinche conductor me preguntó el año de grabación y la compañía, y me lo chingué. Yo escuché medio enojado al locutor, y me pasó con la secretaria para que le diera mis datos.

Fuimos por el arcón navideño a la estación de radio, y en la navidad de ese año cenamos y bebimos como nunca.

Yo viví en una familia de muchos integrantes y muy fiesteros. Los viernes por la tarde, mi familia hacía reuniones que acababan los domingos por la noche. Se juntaban amigos a beber cerveza, a bailar, comer y a platicar. Las primeras reuniones eran para festejar algo, cualquier cosa, pero después se acabaron los pretextos y las borracheras se hacían religiosa y puntualmente.

Mi madre me asignó el honorabilísimo cargo de poner los discos en la consola, que era un aparato que reproducía discos de policloruro de vinilo, y que nunca debían faltar en las casas, por más humildes y poco fiestera que fuera.

A mi cargo estaba, pues, complacer a los finos invitados que me pedían cualquier clase de canción, y a veces nomás me daban la letra.

Teníamos muchísimos discos grandes y pequeños, de diferentes géneros, principalmente rancheras, música popular de los años 70 y ochenta, y música de marimba.

Antes de ponerlos los limpiaba y después de usarlos los limpiaba y los ponía en su funda y, sin querer, me fui aprendiendo los nombres, cantantes autores, copias disqueras, año de grabación, que venían en el cartón de las fundas. Nunca pensé que, muchos años después, esto me serviría para ganar algo.

En la casa también había un radio viejo, pero muy potente, donde pasaban la programación diaria y había muchos programas con música del momento, de ahí, yo sacaba datos para aumentar el acervo musical de la fina audiencia de los fines de semana en la casa. El aparato se prendía a la seis de la mañana y se apagaba por la noche, cuando todo el mundo se iba a dormir

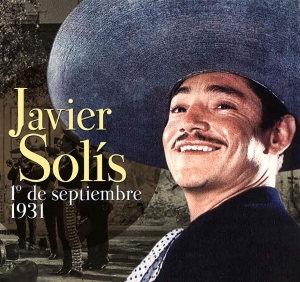

En la radiodifusora se anunciaba un programa especial del Señor de las Sombras, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. El locutor ponía un fondo con varios fragmentos de canciones del intérprete, en seguida, hacía la presentación: “Con ustedes, el Rey del Bolero Ranchero; el señor Javier Solís” La voz aterciopelada del cantante se desplazaba en el silencio: “Quisiera abrir lentamente mis venas/ mi sangre toda verterla a tus pies…”

Por aquellos años, yo pensaba que los cantantes llagaban personalmente a las estaciones de radio para complacer a su público.

Esta estación de radio se localizaba en la avenida central, al lado de un cine. Desde el pasillo para entrar al cine y desde la banqueta de a la avenida se podía observar, a través de un cristal muy grande, parte de la cabina del locutor.

No me perdía un solo programa y escuchaba atento la media hora de canciones y comerciales.

En una ocasión, mi tío llevó a la casa un póster de Javier Solís. Estaba solo, de cuerpo completo, vestido de charro negro, con botonadura de plata y sostenía un sombrero de charro, negro también.

Cuando asociaba al cantante con la imagen del cartel se me hacía gigante, como de dos metros o más.

Un día del año 1972, se me ocurrió ir a la radiodifusora para conocer en persona al Señor de las Sombras. Imaginé que de lunes a viernes llegaba y cantaba cinco o seis canciones de rigor y se iba.

Estuve desde las cuatro hasta las seis de la tarde, sentado en la banqueta del cine, esperando verlo cantar. Jamás llegó. Regresé a casa muy decepcionado. Cuando conté la anécdota a mi tío; él, con, con una sonrisa burlona me dijo:

-No seas pendejo, son programas grabados. Además, Javier Solís murió hace más de seis años.

Largas temporadas pasábamos en un rancho de mi abuelo. No había energía eléctrica y había un radio que tenía un lugar especial en la sala de la casa principal. Era de pilas, y sonaba sólo a determinada horas.

Mis tías escuchaban una o dos radionovelas y mis tíos oían, por la tarde, cuando regresaban de trabajar el campo, tres programas a los que yo también estaba muy atento: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, original de Rosendo Ocaña, que relataba las aventuras del bandido de la sierra de Huajuco; Kalimán, el hombre increíble, “tierno con los niños, galante con las mujeres, implacable con los malvados”, serie creada por Modesto Vázquez González, y La tremenda corte, producido en La Habana, Cuba, con guiones de Cástor Vispo.

El radio sólo podían prenderlo mi abuela y uno de mis tíos, el mayor. En el centro del patio a cielo abierto, había una especie de camilla, donde se ponían los costales de ixtle, llenos de maíz. Algunas veces mi abuela me dio permiso de sacar el radio de su lugar sagrado y llevármelo a lo alto de los costales de maíz, en donde me acostaba con la panza hacia arriba y veía todas las estrellas del mundo, mientras por el radio sonaban diálogos en idiomas ininteligibles.