“Natalia tenía una exquisita sazón para guisar los diferentes platillos de la comida oaxaqueña”.

Por motivo de su nacimiento, el 17 de julio y los días siguientes hubo muchas imágenes y textos de Francisco Toledo, pintor, grabador y escultor oaxaqueño, considerado uno de los artistas más importantes de México en el siglo XX, y recordé la ocasión en que lo conocí personalmente.

Un día fui a visitar al amigo y maestro Salvador Castañeda a Bellas Artes, cuando las oficinas estaban cerca de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México. No recuerdo si era para programar la presentación de un libro o para que me diera el calendario de lecturas: es probable que muchos crean que estoy loco, pero hace muchos años, el departamento de literatura de Bellas Artes pagaba para que diéramos lecturas en la plazas públicas de las colonias y delegaciones, el programa se llamaba Escritores por Adelantado.

Después de cruzar la enorme puerta de madera, un policía me tapó el paso y me preguntó a dónde y con quién iba, yo le respondí, entonces me pidió que me anotara en una libreta, yo puse mis datos ahí, además de entregar mi credencial de elector.

Subí a ver al maestro Salvador a su cubículo. Después de darme unos datos, platicamos un rato y observé que veía el reloj con insistencia, entonces procedí a despedirme, y me dijo: tiene media hora que debió haber llegado el maestro Francisco Toledo y no viene.

En ese momento recordé haber visto en la esquina de la puerta, entre sombras, a una persona, y se lo comuniqué a Salvador.

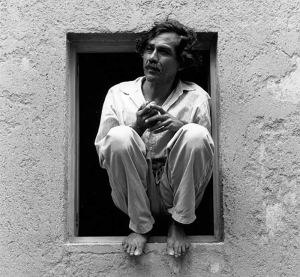

Bajamos de prisa las escaleras y, en efecto, ahí estaba el maestro Toledo, sentado en la orilla de una banca, con las manos cruzadas, el pelo alborotado, la camisa y el pantalón arrugados, como si se tratara de un niño regañado.

Salvador lo saludó y el maestro se paró para recibir la mano de Salvador. Me lo presentó, extendí mi mano y él la suya: era morena y algo amarilla en el anverso, muy suave.

El policía puso cara de pendejo. Como Toledo no llevaba credencial, no lo dejó entrar.

Subieron a la oficina, yo salí a la calle, rumbo al metro.

Había leído varias cosas sobre el maestro Toledo y su obra, me gustaban sus colores, sus formas, su fauna, que se parecía mucho a los animales que yo conocía desde que era niño.

Además, conocía a su hija, Natalia.

Había coincidido algunas veces en algunas lecturas de poesía y varias ocasiones la había yo saludado en la terminal Tapo de la Ciudad de México.

Mi familia me mandaba por autobús de vez en cuando algunos comestibles de Chiapas: café, queso, chile, tasajo, además de totopo y camarón, que eran productos influencia de los juches, con quienes los chiapanecos tenemos una cercanía territorial y cultural.

Por más que le insistía a mi madre que evitara mandarme cosas que yo podía conseguir en la Ciudad de México, jamás pude hacerla entender que el papel de baño, el jabón de baño y la pasta dental era artículos que yo conseguía en la tienda de la esquina.

Pues a Natalia también le mandaba su familia comestibles desde Oaxaca, y algunas veces nos vimos en paquetería de la Tapo, recibiendo nuestras respectivas cajas de cartón de huevo, llenas de las delicias que nuestra familia nos enviaba para que no extrañáramos nuestros terruños.

Una o dos veces, Natalia y yo intercambiamos productos.

A la poeta la encontraba yo regularmente en las lecturas y presentaciones de libros, en las exposiciones, en la Ciudad de México. Una vez fui a una casa, cerca de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, donde vendían cerveza y botana. Llegaban muchos poetas, escritores, pintores, músicos. Ahí se juntaban los consagrados y los nuevos.

El lugar era de Natalia Toledo, no tenía ningún anuncio afuera, ni permiso para funcionar como un negocio, pero todos conocíamos el lugar y llegábamos a beber, comer y a platicar.

Se consumía cerveza y se comía muy rico, Natalia tenía una exquisita sazón para guisar los diferentes platillos de la comida oaxaqueña.

Hasta cuando yo salí a estudiar fuera de Tuxtla, era frecuente ver a las juchas en los mercados, con sus vestidos largos, sus blusas coloridas y bordadas, sus dedos y cuellos llenos de joyas y su sonrisa franca, enseñando el diente de oro.

En los mercados vendían totopo y camarón, también queso de sal y quesillo (queso Oaxaca). Nunca vi a nadie que no fueran las juchas vendiendo esos productos.

Una de estas señoras era la mamá de un amigo de la preparatoria, llamado Rusel, a quien le apodábamos de cariño El Juchi o Juche, era un muchacho alto, esbelto, que practicaba artes marciales.

Algunas veces que salíamos de la preparatoria íbamos al mercado a ver a la mamá de Rusel y nos daba dinero para comprar nuestra jícara de pozol.

Su mejor amigo era Luis Azcary, el Camello, quien me platicó en una ocasión que el Juchi era el único hijo varón de la señora, y al menos le daba dinero una vez al mes para que se fuera a la zona de tolerancia.

Un día, Luis nos llegó a la prepa con la noticia de que habían matado al Juchi.

Fue una noticia trágica. Un grupo de cabrones habían asesinado a golpes con un tubo a nuestro amigo, en las inmediaciones de la zona de tolerancia llamada El Cocal.

Un mes después, el Camello nos dijo a Miguel, a La Mona y a mí, que la mamá de Rusel nos invitaba a una ceremonia que le iban a hacer en su pueblo, San Pedro Comitancillo, una población de Oaxaca localizada al sureste de la entidad, en el istmo de Tehuantepec.

Los tres salimos de Tuxtla Gutiérrez un viernes en autobús. Llegamos en cuestión de algunas horas, ya que nuestros estados colindan y nuestras ciudades quedan relativamente cerca, tal vez a cuatro horas.

Yo conocía algunas poblaciones de allí, porque íbamos seguido a torneos relámpagos de jugar futbol, pero a Comitancillo no había ido.

Llegamos al pueblo y fueron por nosotros un tío de Rusel, dos hermanas y dos primas, muy guapas, como de nuestra edad.

Nos llevaron a la casa de la mamá de nuestro amigo, y ella nos estaba esperando en la puerta. Inmediatamente salió a recibirnos y nos abrazó a los tres llorando.

Nos dijo que cuando nos vio, pensó que entre nosotros iba su hijito, el varoncito, que todos los días se levantaba con la idea de que su muerte había sido una pesadilla y que se dormía pidiéndole a Dios que se lo regresara.

Entre llantos y abrazos nos metió a su casa. Había una mesa grande y platos con comida y cerveza.

Bebimos y comimos entre pláticas. Le señora se tomó como 10 cervezas de a cuartito mientras platicaba de su hijo.

Era alta, gorda, morena, daban ganas de abrazarla y dormirse entre sus brazos.

Luego nos llevó a un cuarto de piso de tierra, con unos camastros en donde pusimos nuestras cosas, y enseguida llegó una de las hermanas del Juchi a decirnos que su mamá les había ordenado que nos dieran una vuelta en el pueblo.

Salimos acompañados por las primas y las hermanas, y la gente nos saludaba muy amablemente. Nosotros correspondíamos y caminábamos pegados a las muchachas. Nos llevaron a la cantina, al billar, al mercado, a la plaza principal. El pueblo era de tierra y piedra, chico, pero con mucha gente en la calle. Ya casi era de noche cuando regresamos a la casa.

Enfrente, debajo de la iluminación de un poste de luz, había un grupo de hombres recargados en una pared, tomando cerveza, fumando y cantando con una guitarra.

Las chicas nos dejaron y uno de los que se encontraba allí nos dijo que era el tío de Rusel, que nos acercáramos, que su hermana ya nos había dicho que llegaríamos.

El de la guitarra, un hombre ya mayor, tocaba muy bien y cantaba mejor. Nos dedicó un corrido que él había compuesto a su terruño y nos gustó.

Pasó la guitarra a otra persona y tocó un par de canciones, eran corridos y rancheras.

Luego el dueño de la guitarra nos dijo si queríamos tocar, y me la puso en las manos. Comencé a tocar algunas canciones de Julio Jaramillo y les gustaron mucho.

Había un cartón de cervezas en el suelo para cerca de ocho personas. Nos invitaron y aceptamos.

Pasaron una, dos, tres horas y nosotros seguíamos en la plática, cantando y bebiendo. Yo nunca pude darme cuenta en qué momento metían las interminables bebidas en el cartón o si lo cambiaban, pero siempre había para todos.

Las hermanas de Rusel nos rescataron, pues habríamos amanecido bebiendo y cantando.

Al día siguiente sería la ceremonia. Nos levantaron temprano y desayunamos, luego las tías de nuestro amigo nos dijeron que saliéramos a dar la vuelta y regresáramos a la hora de comer. Ya más o menos conocíamos el pueblo y saludamos a varios. A unas calles de la casa habían comenzado a llevar lonas, sillas, mesas, aparatos de sonido. De todo esto se encargaban los hombres, no vimos mujeres.

Regresamos a la casa en un par de horas. El patio central hervía de mujeres. Cocinaban en grandes peroles, cada una llevaba en la mano una cerveza. Nosotros quisimos ayudar, pero nos dijeron que mejor nos acostáramos en las hamacas y nos dieron cervezas.

Había una sincronía especial en aquel grupo que hablaba en un idioma que nosotros no entendíamos. Como a las 10 cervezas comenzamos a entender un poco lo que platicaban.

De vez en vez, las hermanas de nuestro amigo, sonrientes, nos pasaban a dejar tortillas, carne, arroz.

A eso de las tres de la tarde pararon las actividades, todo estaba en silencio y humeante, las mujeres habían desaparecido. Entraron varios grupos de hombres y se llevaron todo.

Media hora después vimos cómo por las calles comenzaron a pasar las mujeres muy bien vestidas con trajes típicos, enjoyadas, limpias, con un cartón de cervezas en el sobaco o en la cabeza y bebiendo, se dirigían al lugar donde sería la fiesta.

Las hermanas del Juchi estaban muy guapas, también con sus trajes y sus joyas. Nos dijeron que nos bañáramos y nos esperaban en la calle.

A media borrachera, nos bañamos y nos dirigimos al lugar. Aquello estaba llenísimo. Comida y grandes cantidades de cerveza dentro de tinas, con pedazos de hielo flotando.

No habíamos visto niños ni perros, ese día y a esas horas ahí estaban todos los niños y los perros del mundo.

Llegamos y nos mandaron al centro del lugar, donde los familiares de Rusel estaban. Antes de que nos sentáramos, sin saber cómo, ya teníamos una cerveza en la mano.

En el centro de la calle, en las alturas había tendido un cable de donde colgaba un carrete de distintos colores, pensamos que era una piñata.

Había también un grupo de músicos muy limpios y afinados, tocaban sones istmeños.

En medio de la fiesta se paró la mamá de nuestro amigo, nos presentó, todo en zapoteco. Nos aplaudieron y nos dijeron que nos sentáramos. Seguíamos bebiendo cerveza. Los músicos dejaron de tocar y, de pronto, comenzaron a ejecutar Dios nunca muere. Cerca de 20 muchachas vestidas de blanco, con coronas de flores silvestres, hicieron una rueda y avanzaban en círculo al compás de la música, una de ellas tenía un retrato de Rusel, lo abrazaba como a un novio, bailaba con él, luego pasaba el retrato a otra, que se ubicaba en el círculo móvil, y así se fueron pasando el cuadro hasta que todas bailaron con nuestro amigo.

Cuando acabaron, nos pidieron que nos paráramos y que nos metiéramos al círculo de las chicas, y nos dieron una cuerda que salía del carrete arriba de nosotros. Conforme avanzábamos en círculo, el carrete se fue descubriendo, hasta que, sorpresivamente, explotó algo y pequeños papelitos de colores fueron lanzados al aire y una paloma blanca salió volando y se perdió en el cielo. Nosotros, muy ebrios y con nuestras cervezas en la mano, quedamos asombrados.

Todos aplaudieron y cesó la música, luego nos pidieron que siguiéramos sentados y los músicos comenzaron tocar música bailable. Las mujeres redondas se pusieron a bailar unas con otras, los hombres estaban en grupos, bebiendo, fumando y platicando.

Ninguno de los tres supimos en qué momento nos llevaron a nuestra cama y nos quitaron los zapatos y las botellas de cerveza que, a esas alturas, ya se nos habían vuelto como un apéndice.

Al día siguiente nos dieron de desayunar y acompañamos nuestra comida con una cerveza.

Cuando acabamos, las hijas de la señora nos acompañaron a la terminal de autobuses, de regreso a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Quedamos que regresaríamos al año, sabíamos que ese pueblo nos recibiría con los brazos abiertos y, desde luego, con una cerveza en la mano. En mi perra vida había yo bebido tanto, tan seguido y tan feliz como en el pueblo de mi amigo el Juchi.